近年、教員の過酷な労働環境がメディアでも取り上げられるようになってきました。

部活動などの長時間労働で教員が過労死したことをめぐり、県と市に約8300万円を支払いを命じる判決が出された裁判は記憶に新しいと思います。(この記事を執筆している2023年7月7日現在)

この教員の方は、月あたり平均89時間の時間外勤務に従事していたそうです。(一般的に過労死ラインとされている残業時間は、月あたり80時間です。)

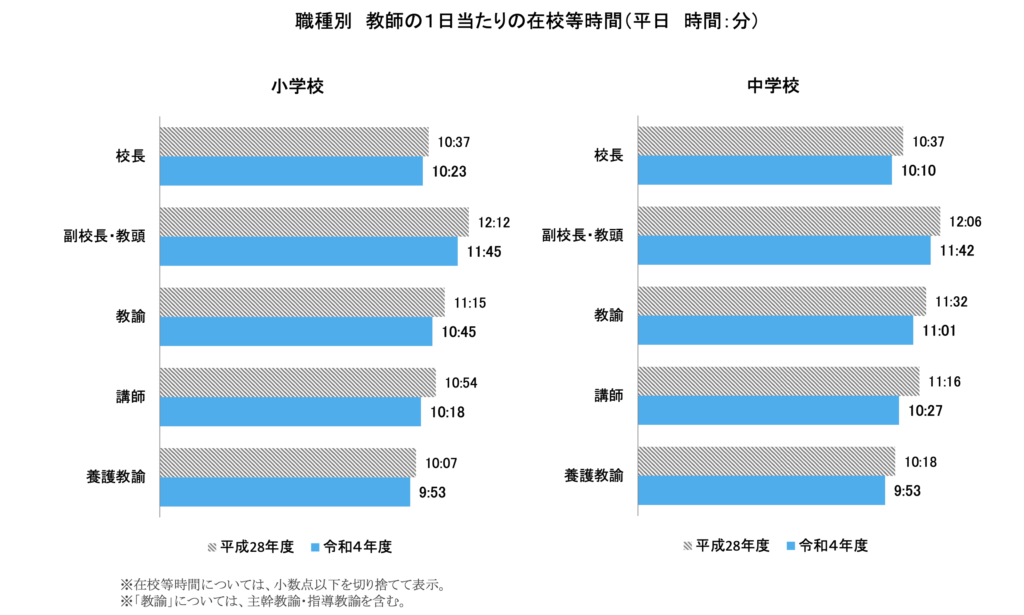

文部科学省が令和5年4月28日に出した『教員勤務実態調査(令和4年度)の 集計(速報値)について』によると、小学校教諭の1日の在校時間は、10時間45分でした。

平成28年度に実施された前回調査では11時間15分で、文科省は「在校時間が減少した」という見解を示しています。

しかし、在校時間が減ったとはいえ、最低でも毎日2時間は残業していることになります。

正直なところ、私自身、教員1年目の頃は一人暮らしだったこともあり、帰宅しても特にすることもないので「家でゴロゴロするくらいなら来週の授業の準備でもしておくか」と遅くまで学校に残っていたことがあります。(21時から始まるドラマに間に合うように退勤する、という感じでした。)

休日も、土日のどちらかは基本的に学校へ行き、教室の環境整備や教材研究、事務処理などをしていました。

しかし自分自身の生活環境も変化し、当時のような時間の使い方が困難になったこともあり、自然と「少しでも残業を減らせる働き方をしたい」と考えるようになりました。

同時に、「残業を減らすと言っても、ただ仕事をサボって残業を減らしたいわけではない」という思いも、もちろんありました。

そこで私が自分の軸としているのが、“ビジネス教師”という考え方です。

私が勝手に“ビジネス教師”と名付けているだけですので、造語として強調する意味でダブルクォーテーション(“ ”)を付けています。

今回の記事は、教師という仕事に対する捉え方・考え方について言及しています。したがって、この記事によって皆さんの残業時間が目に見えて大きく減るようなことはないかもしれません。

“ビジネス教師”などと言っていますが、基本的には社会に出て働く人間として当たり前のことしか言っていません。

しかし、「子どものため」と身を削って働く教員の方にとっては、ハッとする内容かもしれません。

考え方の問題として、少しでも気が楽になったり、前向きに仕事に臨めるようになる方が少しでも増えたら幸いです。

では、“ビジネス教師”について考えていきます。

ビジネス✖️教師=望ましくない?

“ビジネス教師”と聞いて、一体どんな姿を想像しますか?

「省エネ」

「淡々としている」

「機械的にこなしていく」といった感じでしょうか。

「教員」と「ビジネス」という言葉が掛け合わさったとき、そこにはなんとなく望ましくない、熱意に欠けるようなイメージが生まれがちです。

家庭と学校の往復。毎日の宿題。朝から夕方近くまで学校の中。

このように考えると、子どもにとって学校、そして教室は人生そのものだと思います。平日だけで考えると、下手をすれば教員は保護者よりも長い時間子どもと関わっている可能性もあります。(子どもが目覚めて行動している時間、という点において)

このように、教師はまさに子どもの人生を預かっています。したがって、教師の仕事をビジネスと捉えてしまうと、子どもの人生から一歩退いた場所で見ているような、生きている人間を相手に本気で対峙していないような感覚を抱かせてしまうのかもしれません。

しかし、ビジネスと捉えて行動する考え方は、捉えようによっては良い効果をもたらすのではないかと考えています。

ビジネス教師の考え方①

【業務にきっぱりと時間的な区切りをつける。】

「子どものため」という言葉は美しいものです。熱意ある教員の原動力でもあります。

しかし、冒頭で述べた「教員の長時間労働」という現状を招いている一因にもなっています。

教員の研修会のときに聞いた話ですが、1ヶ月の残業時間が170時間を超えたという同期がいました。「任されている校務の負担が非常に大きく、『よし、やっと次の日の授業の準備に取り掛かれるぞ』という頃には21時近くになっている」ということでした。結局その日のうちには終わらず、翌日の朝6時に出勤し、授業準備をしていたそうです…。

授業の準備や子どもとの関わりなど、教員の仕事には「ここまでやれば終わり」というゴールが存在しません。突き詰めれば突き詰めるほど磨き上げることができる、と考えられています。これが、長時間労働の最大の要因でもあると考えています。

時間をかけることで、じっくりと良い仕事ができる可能性はありますが、時間は有限です。

力の抜きどころを作る勇気も必要だと思います。子どものために働く仕事なのだから、途中で力を抜くのは悪いことだ、と感じてしまう教員もいるかもしれませんが、寝る間を惜しんで授業準備をした結果、寝不足で翌日を迎えてしまっては、最高のパフォーマンスは到底できません。

教師も一人の人間ですから、働き過ぎてしまえば体調を崩しますし、判断力も鈍ってしまいます。

「仕事は仕事、今日はここまで」ときっぱり割り切る勇気も必要だと思います。むしろ、一定の制限時間内に、ある程度の質まで仕事をやりきる、これも教師の腕の見せ所だと思います。

「遅くまで残って仕事をしているから偉い」のではありません。子どものことを思うがゆえに、どこかで区切りをつけて仕事に取り組む必要があるのだと思います。

ビジネス教師の考え②

【感情ではなく理性で。】

子どもが何か良くないことをしたとき、つい怒鳴ったり強く叱責したりしてしまいがちです。

もちろん急を要する場合や、誰かの心身を傷つけるような事態に対しては厳しく関わっていくべきだと思います。

しかし、何かを指導する際、私は基本的に「どんな思いが、あなたにそんな言動をさせたのか知りたいのだが、教えてはくれないだろうか。」というスタンスで関わるようにしています。(賛否両論ありそうですが)

良いことでも悪いことでも、子どもを呼ぶときには似たようなトーンで呼びます。「算数の教科書を持っておいで」と声をかけ、一緒に教科書を開き、算数を教えているフリをして指導することもありました。「あ、○○さん今から怒られるんだ」と周りに思わせたくないし、「怒るために呼んだのではない、●●のことについてあなたと話をしたいから呼んだのだ」という構えを見せるためです。

このようなスタンスで子どもたちと関わっていた私は、過去に「そんなやり方では子どもになめられる」「少し怖いくらいじゃないと、子どもは言うことを聞かない」と言われたことがあります。

そう言われた時、私は強く思いました。

「あなたは、自分の思い通りに子どもを動かすために教員になったのか?」

「教員は、子どもになめられてはいけないのか?」

「教育の専門家である教員が、子どもを相手に“恐怖”を利用して指導するなんて、それは教員失格ではないのか?」

私は子どもより優位に立ちたいわけではありませんし、言うことを聞かせたいわけでもありません。(聞かせなければならない時はあります。)

子どもの方が優れている点があるならそれはそれで良いのです。

いつどんな時でも”良い子”な子どもなどきっといませんし、不完全なのは大人である教師だってそうです。教師が子どもに助けてもらうことがあってもいいと思っています。

私にとって、毎日相手にしているのはただの子どもではなく、言ってしまえばビジネスパートナーなのです。

「自分がこの子どもたちの年齢のとき…」と考えてみてください。

当時の自分より走るのが速い子もいる。学力が高い子もいる。みんなの前で堂々と意見を言える子もいれば、周りへの気配りが上手な子もいる。

「先生、誰のか分からないけど、ぞうきんが出しっぱなしだったので片付けてきてもいいですか?」と気付いて行動できる子もいれば、いつも仲良しの子に対しても「そういうことは言っちゃだめだよ」とはっきり忠告できる子もいる。

「子どものときの自分より、何倍も立派だ」と思う子がたくさんいることに気付かされます。

そのような視点で子どもたちを見つめながら、

教師と子ども、お互いにやるべきことはやる。

任せてもいいところは任せる。

お互いの思いをはっきりと伝え合う。

「今の自分には力不足だ、ちょっと助けてほしい」と教師が言ってもいい。

うまくいかなかったら擦り合わせる。

大人同士だろうが大人と子どもだろうが、人の関わり合いの仕組みは根本的には同じだと思っています。

最後に

「小さな社会」と言われる学校。

そんな特殊で閉鎖的な環境でしか仕事をしたことがない私は、「相手のニーズに応え、最適解を共に導き出し、信頼関係のもとで新たな価値につなげていく。」

“ビジネス”という4文字にそんなイメージを抱いています。

教員もそれでいいのではないでしょうか。

「子どものために」という自分の生活や時間を捧げるような心構えではなく、「こういう伝え方をしたら、彼らと最高な関係を築いていけそうだ」「こういうプリントを準備したら、彼らはきっと問題を解くのが面白くなるぞ、しめしめ」「クラスがうまくまとまってないのはなぜだろう。いったん時間をとって、彼らの気持ちに耳を傾けてみよう。」という思考の方が、なんだか“ビジネス”っぽくてかっこいいと思いませんか?

成長真っ盛りのビジネスパートナーたちと、どこまで一緒にレベルアップできるのか、楽しみです。